Los Angeles – Antes de ser empossada na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, em 2019, a democrata Alexandria Ocasio-Cortez teve seu currículo dissecado e exposto na mídia americana.

Questionaram sua experiência, atacaram seu trabalho como garçonete e transformaram em munição até um inofensivo vídeo antigo, em que aparece descalça, dançando, ao lado dos amigos de faculdade.

Detalhes sobre suas roupas, sobre sua forma de falar, andar e agir foram usados para balizar sua capacidade.

Antes de ser empossado como deputado, em janeiro deste ano, George Santos teve seu currículo desmascarado por um pequeno jornal local de Long Island, o North Shore Leader. Santos já era conhecido na região sob a alcunha “Scamtos”, numa piada que mistura a palavra “scam” (“fraude”, em português) e Santos, seu sobrenome.

Ainda assim, o republicano foi eleito. Demorou meses até que as mentiras de Santos ganhassem as manchetes dos grandes jornais e, mesmo admitindo suas invenções, ele continua no cargo. Alexandria Ocasio-Cortez e George Santos têm praticamente a mesma idade: ela, 33; ele 34.

Tratamento diferente pela sociedade e pela mídia americana

Ambos foram eleitos por Nova York e estiveram nos holofotes, mas o tratamento dado aos dois pela sociedade e pela mídia americana é diferentemente notável – ela teve que se provar antes de assumir o cargo; ele, cujo currículo sempre fora suspeito, sequer teve de falar sobre isso, mesmo com uma reportagem alertando para suas mentiras.

Aos homens é permitido, na maioria dos casos, ter a palavra apenas quando lhes convêm. Talvez isso explique o dado alarmante trazido no relatório da Global Media Monitoring, que diz que mulheres são tema e fonte de reportagens apenas 25% das vezes.

Quando o assunto é política, então, esse número desaba para 19%.

Para a consultora Sarah Macharia, especializada no estudo de gênero na mídia, se as coisas continuarem como estão, “vai demorar umas três ou quatro gerações para experimentarmos a equidade entre homens e mulheres no jornalismo” – uma espera perigosa.

Leia também | Como os jornalistas dos EUA veem a diversidade em suas redações?

A professora de jornalismo da Curtin University Kathryn Shine explica que incluir mulheres nas notícias é a forma mais eficaz de combater estereótipos.

“E aqui não falamos de incluí-las apenas nas linhas das reportagens, mas sobretudo no cabeçalho da autoria: é preciso que mulheres contem as histórias”, diz.

Apenas 37% das matérias veiculadas em televisões, jornais e revistas são assinadas por mulheres. Até mesmo quando a pauta é sobre violência de gênero, os homens são a maioria dos autores e especialistas ouvidos.

Leia também | ‘Teto de cristal’ na imprensa: mulheres continuam minoria na chefia de redações no Brasil e no mundo

Caso do NYT é marco na mídia americana

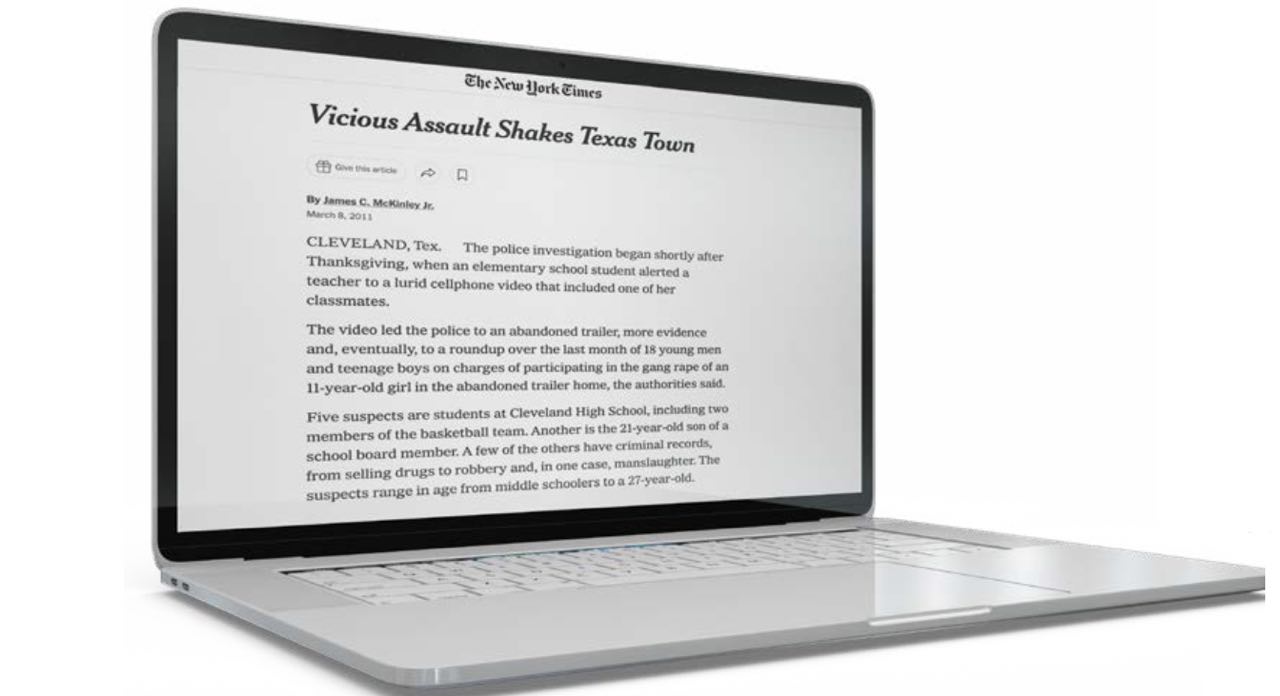

Para entender a dimensão deste problema, é possível resgatar uma reportagem do começo de março de 2011, publicada no gigante The New York Times, sobre um estupro em grupo de uma garota de 11 anos, numa pequena cidade do Texas.

Em certo momento do texto, o jornalista, homem, questiona: “como os nossos garotos foram arrastados para isso?”, como se eles tivessem sido seduzidos a cometer esse ato de violência.

A primeira fonte citada na reportagem diz:

“Esses meninos vão ter que conviver com isso para o resto de suas vidas”.

Pouco se fala sobre a vítima de 11 anos, apenas que ela “vestia roupas pouco apropriadas para sua idade e usava maquiagem”. Como era de se esperar, o NYT foi duramente criticado.

Três semanas depois o jornal voltou ao caso, com o mesmo repórter – mas escalou uma jornalista mulher para colaborar. A partir dessa parceria, descobrimos uma narrativa diferente, sobre a pobreza extrema da família à qual pertence a garota.

Ficamos sabendo que ela foi estuprada em diferentes ocasiões, por diferentes homens; que era uma menina dócil, que estava amadurecendo rápido fisicamente, mas que mantinha a cama coberta por bichinhos de pelúcia.

A diferença entre a primeira e a segunda matéria é gritante – e talvez o ingrediente “secreto” tenha sido a adição da jornalista mulher, já que os textos delas costumam questionar certos lugares-comuns.

Uma pesquisadora de Albuquerque, no Novo México, estudou a cobertura de casos de violência contra mulheres e descobriu que muitas das reportagens na mídia americana tendem a culpar a vítima, desvalorizar suas vidas, sensacionalizar certos detalhes e falham em melhor apresentar o contexto.

Leia também | ‘Teto de cristal’ na imprensa: mulheres continuam minoria na chefia de redações no Brasil e no mundo

Mudando a realidade da representação

Mudar essa realidade como um todo requer também mulheres em posição de liderança, para que certos ângulos – e histórias inteiras – ganhem espaço nos noticiários mundo afora. Sem isso, vamos nos “acostumando” a entender e associar homens a cargos elevados ou experts.

“Acho que isso talvez tenha a ver um pouco com a socialização da mulher, que é desencorajada a chamar atenção”, afirma Macharia.

Insistir em políticas de diversidade e em programas como o Al Jazeera Pledge, que se comprometeu a ter mulheres como pelo menos 50% de seus convidados na plataforma The Stream, é um passo importante.

O outro é resistir.

Sob o falso pretexto de segurança, ganham força as propostas de retirar mulheres da cobertura de guerras e lugares religiosos-conservadores. Mas a verdade é que isso nos traria um ponto cego.

É pouco provável que um jornalista homem consiga captar toda a verdade de uma região que proíbe mulheres de interagir com qualquer pessoa do sexo masculino. Também é remota a chance de uma mulher, fragilizada por certas violências, conseguir confiar e se abrir com alguém do sexo oposto.

Boas histórias – e o bom jornalismo – dependem delas: jornalismo é, sim, coisa de mulher.

Este artigo faz parte da edição especial sobre representação de gênero na mídia

Leia também | Invisíveis, rotuladas, atacadas: Relatório sobre representação de gênero na mídia traz soluções para alcançar igualdade