Londres – Ao mesmo tempo em que conquistam cada vez mais espaço na sociedade, comandando empresas privadas, governos, parlamentos e organizações civis, as mulheres ainda não conseguiram ocupar o lugar que merecem na mídia, além de sofrerem com representação estereotipada e de serem mais atacadas do que os homens nas redes sociais.

Esta é a conclusão de um levantamento global sobre representação de gênero na mídia, consolidando pesquisas e opiniões de especialistas de seis países e realizado no mês do Dia Internacional da Mulher.

Veja o relatório completo aqui.

67 anos para mulheres alcançarem igualdade na mídia

Em discurso para marcar o Dia Internacional da Mulher este ano, o Secretário-Geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a sociedade precisa de 300 anos para alcançar a igualdade de gênero.

Na mídia, o tempo é menor – mas ainda assim, longo. A 6ª edição do Global Media Monitoring Project, lançada em 2021, estimou em 67 anos o tempo que falta para a representação de gênero na mídia ser equilibrada.

Um estudo da consultoria de comunicação LLYC divulgado no início de março, denominado Mulheres Sem Nome, mostrou que foram publicados no ano passado 2,5 vezes mais notícias sobre homens do que sobre mulheres na imprensa de 12 países analisados, incluindo o Brasil.

Os pesquisadores examinaram mais de 14 milhões de notícias com menção explícita de gênero no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos, México, Panamá, Peru, Portugal e República Dominicana.

A representação estereotipada também ficou evidenciada. A forma como mulheres se vestem foi abordada em uma a cada 25 notícias em que são protagonistas, 20% a mais do que quando o protagonista da reportagem é um homem.

E a família é mencionada 36% mais vezes em notícias sobre mulheres.

Leia também | Mulheres na mídia: pesquisa retrata baixa representação, invisibilidade e viés distorcido

Soluções para representação das mulheres

A boa notícia é que não a busca do equilíbrio não tem uma barreira intransponível.

Iniciativas bem sucedidas pelo mundo demonstram que mudanças de atitude começam a virar o jogo. Uma delas é o aumento do número de mulheres em posição de comando nas empresas jornalísticas, para favorecer um viés feminino no noticiário. Outra é a chamada ‘contabilidade de gênero’, para quebrar o predomínio de homens como fontes da mídia.

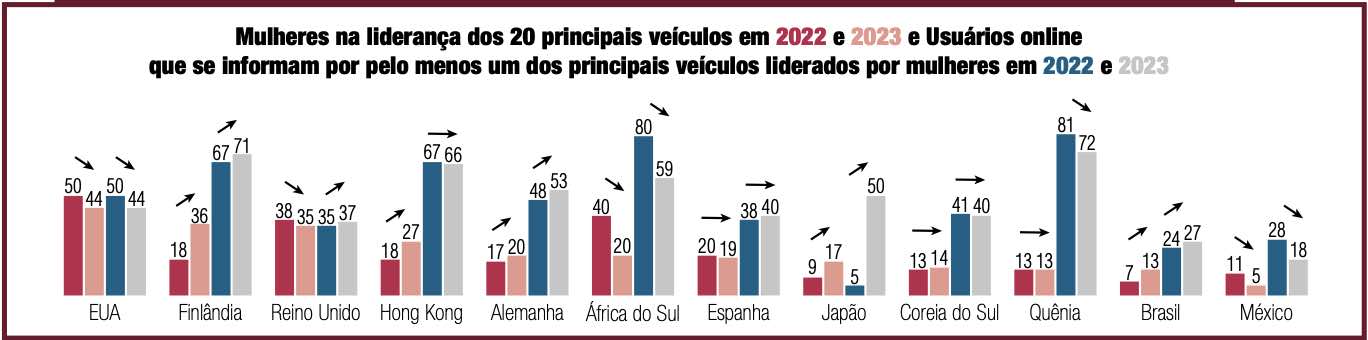

Mas ainda há muito a fazer, a começar por quem produz as notícias e toma decisões editoriais. O Instituto Reuters para Estudos do Jornalismo, em Oxford, acompanha anualmente a evolução da igualdade de gênero nas 20 principais empresas jornalísticas em 12 países, um deles o Brasil.

O estudo deste ano mostrou que a direção geral desses principais veículos está nas mãos de jornalistas mulheres em apenas 22% deles.Os EUA são o país em melhor situação, com 44%. O Brasil ficou com o segundo menor percentual, ao lado do Quênia: 13%.

Essa baixa liderança editorial feminina no país faz com que apenas 27% dos que se informam online pelos principais veículos de imprensa brasileiros consumam notícias produzidas por uma redação chefiada por uma mulher.

Leia também | ‘Teto de cristal’ na imprensa: mulheres continuam minoria na chefia de redações no Brasil e no mundo

América Latina: mulheres fora dos grandes debates

Na América Latina, a tendência de representação desigual de homens e mulheres na mídia resulta em uma invisibilidade nos grandes debates nacionais.

O estudo Quem Figura nas Notícias, feito a cada cinco anos pelo Projeto de Monitoramento Mundial de Meios, iniciativa apoiada pela ONU e pela Unesco, rastreou em 2020 mais de 30 mil noticias em 2,2 mil veículos de 116 países em todo o mundo.

Na América Latina, o trabalho analisou reportagens na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. E os resultados foram parecidos com os encontrados no trabalho da consultoria LYCC.

Nas chamadas hard news – notícias sobre temas políticos e econômicos – quem continua predominando são os homens.

As mulheres apareceram como protagonistas ou especialistas consultadas em apenas 11% das matérias sobre desenvolvimento sustentável; 12% em defesa e segurança, 12% em relações internacionais e 15% na cobertura de economia e negócios.

De forma geral, elas figuram nas notícias na América Latina relatando experiências pessoais, opiniões ou como testemunhas de um fato.

No geral, em apenas 11% do conteúdo analisado são retratadas como especialistas ou comentaristas. E em 18% das matérias em que isso acontece, a personagem é ocupante de cargo politico ou legislativo.

Leia também | Na América Latina, mulheres invisíveis no noticiário sobre grandes questões nacionais e ‘revitimizadas’ na imprensa

Machismo e revitimização de mulheres na mídia

A jornalista mexicana Mariana Alvarado é uma das mais reconhecidas especialistas em diversidade na mídia na América Latina.

Ela comanda uma iniciativa lançada em 2022, a Rede para Diversidade no Jornalismo Latino-Americano, destinada a treinar empresas de mídia em inclusão de gênero e também de outros grupos menos visíveis da sociedade.

As sessões envolvem desde os profissionais de redação de veículos jornalísticos até departamentos de fotografia e administrativos.

Alvarado, que já foi editora de Negócios do jornal mexicano Reforma e atuou como jornalista nos EUA, avalia que o treinamento vem ajudando a melhorar o ângulo da cobertura.

Mas lamenta a representação estereotipada de mulheres pela mídia na região, sobretudo no registro de casos de violência.

“É triste”, diz, acrescentando que continua comum a revitimização e a atribuição de culpa à vítima.

Leia também | Mariana Alvarado |’Inclusão de gênero na mídia precisa envolver toda a empresa, não só a redação’

A jornalista aponta o machismo estrutural como uma das razões para a situação. E destaca o caso do México, onde o presidente Andrés Manuel Lopéz Obrador é um anti-feminista e acaba influenciando a sociedade, já que suas posições são reproduzidas pela imprensa nem sempre com a crítica necessária.

No último dia 8 de março, o presidente foi criticado por ter instalado barreiras de 3 metros em torno do Palácio Nacional para evitar a aproximação de manifestantes que defendiam ação contra a violência que atinge as mulheres.

No estudo sobre igualdade de gênero nas redações, o México passou a ocupar a última posição, depois que foi reduzido à metade o número de mulheres na chefia das grandes empresas jornalísticas do país.

Esse não é um problema apenas de uma parte do mundo que vive desafios sociais, com acesso limitado à educação e a ferramentas de inclusão digital, uma das preocupações da ONU Mulher.

Leia também | Dia da Mulher: ONU quer ações para eliminar a ‘pobreza digital’, que exclui meninas e mulheres no mundo

Duas pesquisas feitas no Reino Unido confirmaram que as mulheres estão fora das pautas prioritárias da imprensa, mesmo se tratando de um país que já teve mulheres fortes na liderança do governo, como Margareth Tatcher e Theresa May.

Laura Jones, pesquisadora do Global Institute for Women’s Leadership que elaborou estudos sobre a representação das mulheres na cobertura da covid-19 e na área de negócios e finanças, demonstrou a sub-representação das mulheres nos veículos de língua inglesa.

Em mais de 150 artigos relacionados à pandemia publicados entre março e julho de 2020 nos 15 veículos de maior audiência do Reino Unido, Austrália e EUA, apenas um terço das fontes citadas eram mulheres.

Leia também | Mulheres esquecidas como fontes sobre a Covid-19

Na cobertura financeira em um período de 20 anos, mulheres representaram menos de um quinto das fontes. Mesmo no jornal The Guardian, dirigido por uma mulher, Katharine Viner, somente 17% das entrevistadas em reportagens de finanças e negócios eram mulheres.

As pesquisas foram publicadas em 2020, mas Jones acredita que pouco mudou deste então.

“O principal fator para a representação na mídia é a presença em posições de poder político, econômico e social – e isso não mudou substancialmente”, disse ela ao MediaTalks.

Leia também | Covid, finanças, negócios: pesquisas mostram baixa presença de mulheres em pautas prioritárias da mídia

Escandinávia: contabilidade de gênero para melhorar representação

Desse problema não escapa nem a progressista Escandinávia, reconhecida pelo alto desempenho em indicadores sociais. Uma pesquisa feita na Dinamarca mostrou que dos 50 especialistas mais citados pela imprensa do país em 2022, apenas três eram mulheres.

Mas na mesma região, a imprensa se movimenta para reverter o quadro.

A correspondente Cláudia Wallin, jornalista brasileira que se radicou na Suécia há mais de duas décadas, relata experiências bem-sucedidas da mídia local, como a contabilidade de gênero.

Veículos de imprensa usam ferramentas tecnológicas para monitorar o percentual de homens e mulheres em seus noticiários, divulgam as taxas internamente e assim motivam os profissionais a se empenharem para incluir, sempre que possível, mais mulheres como fontes.

Leia também | Suécia | País precisa provar que homens não são mais iguais do que mulheres na mídia

Os estereótipos também estão presentes nesses países. Wallin destaca o exemplo da ex-primeira-ministra Magdalena Andersson.

Em 2021, o problema da representação de mulheres na mídia se agravou quando o debate sobre suas características pessoais durante as eleições se sobrepôs às discussões sobre suas credenciais políticas para ocupar o cargo.

E diante das pressões, a política durona acabou suavizando sua imagem diante da imprensa, “algo que não se exige de políticos homens”, ressalta Wallin.

Mulheres na política: roupas, gravidez e atributos físicos

Outros exemplos se multiplicam pelo mundo.

Na Argentina, relata a correspondente Márcia Carmo, as cores das roupas e as bolsas caras usadas pela ex-presidente Cristina Kirchner viraram alvo de atenção da mídia.

Na Austrália e na Nova Zelândia, as duas primeira-ministras foram alvo de preconceitos e estereótipos associados às mulheres que alcançam cargos de liderança, relata a jornalista Liz Lacerda.

Jacinda Ardern, que deixou o cargo de primeira-ministra neozelandesa no início de 2023, passou o mandato tendo que driblar perguntas sobre questões familiares – e até o absurdo comentário de um jornalista experiente sobre especulações a respeito da data da concepção de sua filha.

A cara de nojo de Ardern e o constrangimento do marido diante do comentário dizem tudo.

No país vizinho, os estereótipos associados à ex-primeira-ministra australiana Julie Gillard foram além, ao ponto de terem sido criados brinquedos para cachorros morderem com a figura da política, acentuando certas partes de sua autonomia.

“Nos três anos e três dias em que Julia Gillard atuou como primeira-ministra, de 2010 a 2013, a imprensa comentou desde o caimento do seu casaco até o tamanho do seu bumbum”, enfatiza Liz Lacerda.

Leia também | Austrália | Iniciativa promove fontes mulheres para aumentar representação na cobertura

Ao mesmo tempo, iniciativas no país tentam dar mais voz a mulheres.

O instituto Women For Media criou uma plataforma para conectar jornalistas a fontes femininas alternativas aos homens que costumam dominar o noticiário australiano, a fim de diminuir a desigualdade na representação, pelo menos quantitativamente.

Mas a falta de mulheres na tomada de decisões editoriais faz diferença, como no caso do tratamento desigual dado pela mídia americana a dois políticos, lembrado pela jornalista brasileira Eloá Orazem, que vive em Los Angeles.

Dois pesos e duas medidas no retrato de mulheres na mídia dos EUA

Eloá compara o tratamento dado a dois parlamentares americanos, Alexandria Ocasio-Cortez e George Santos.

Enquanto a primeira teve que se explicar sobre um vídeo gravado quando era jovem, o segundo vem se mantendo no cargo e conseguindo não se manifestar sobre as denúncias que pesam sobre ele.

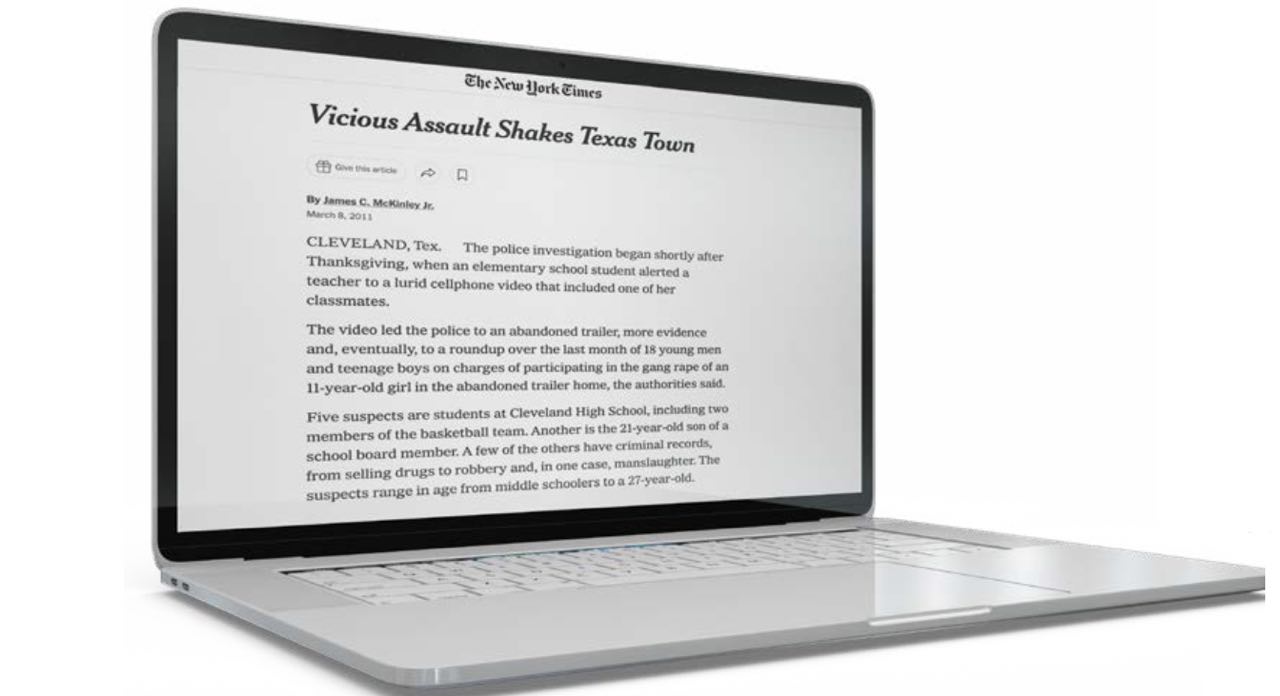

Orazem também cita a controvérsia envolvendo a cobertura de um estupro em massa pelo New York Times, em 2011.

Inicialmente, os garotos que praticaram o ato foram quase perdoados, e apontados como tendo sido levados a cometer o crime, numa sugestão de suposta culpa da vítima.

As notícias mudaram de ângulo depois de críticas que fizeram o jornal designar uma jornalista mulher para acompanhar os desdobramentos.

O caso mostra a importância da igualdade de gênero dentro das redações para reduzir a possibilidade de preconceitos inconscientes que influenciem decisões editoriais ou a forma como questões de gênero são abordadas pela mídia.

Leia também | EUA | AOC, George Santos e a representação de gênero na mídia: “É preciso que mulheres contem as histórias”

BBC: programa de inclusão 50:50 ganhou o mundo

Ter mais mulheres nas redações não é garantia automática de que mais fontes femininas serão adicionadas ao noticiário. Experiências mostram que é preciso um processo organizado para aumentar a igualdade.

Entre os programas de contabilidade de gênero adotados por empresas jornalísticas comprometidas com a diversidade, o da rede pública britânica BBC é um dos mais abrangentes.

Criado em 2017 por iniciativa do jornalista Ros Atkins, diretor do noticiário Outside Source, o 50:50 foi exportado para redações de vários países e até para empresas de fora do setor de jornalismo, como agências de relações públicas e companhias de produtos de consumo.

Leia também | 50:50, o programa de inclusão de gênero da BBC que se espalhou pelo mundo

Trata-se de uma espécie de competição, em que “equipes” dentro de uma organização assumem o compromisso de dar mais voz às mulheres – o número de convidadas para entrevistas até a quantidade de telespectadoras que são colocadas no ar.

Os resultados são monitorados e compartilhados entre todas as equipes, incentivando o progresso.

A jornalista Nina Goswami, hoje chefiando a área de inclusão do escritório de advocacia, Clifford Chance, foi a primeira diretora do 50:50 e o liderou por cinco anos.

Em entrevista ao MediaTalks, ela enumera os princípios fundamentais da iniciativa: usar os dados para efetuar mudanças, contar apenas o que se pode controlar e nunca comprometer a qualidade.

Isso significa que não são contabilizadas aparições de um primeiro-ministro homem, pois não existe alternativa para colocar no ar. Por outro lado, não se deve escolher uma entrevistada mulher apenas para bater a meta, se ela não for a mais adequada.

Goswami defende uma abordagem simples para provocar a reflexão e incentivar a mudança de atitude dos jornalistas, fazendo-os sair da zona de conforto de sempre entrevistar as mesmas pessoas: a necessidade de considerar outras alternativas.

Leia também | Nina Goswami | ‘Como você sabe que tem as melhores vozes se não está procurando as melhores vozes?’

Linguagem de gênero, polêmica no jornalismo alemão

Na Alemanha, o debate sobre a representação de gênero na mídia tem um asterisco como elemento de discórdia.

A adoção da linguagem de gênero evoluiu no país, mas a ideia de substituir feminino e masculino em um idioma já complexo para quem não é nativo divide opiniões, segundo a jornalista brasileira Marina Azaredo.

Ela conversou com uma das vozes mais importantes nesse debate no país, a jornalista Marieke Reimann, a primeira a introduzir a linguagem de gênero em um veículo da grande imprensa, a revista jovem ze.tt, do grupo do jornal Die Welt.

Reimann discorda dos que criticam a linguagem de gênero.

“Não há duvida que o uso de linguagem apropriada para o gênero quebra estereótipos, assegura maior visibilidade e uma coexistência mais igualitária num mundo patriarcal.”

Ela observa que vários meios de imprensa estão mais abertos à linguagem neutra de olho na audiência jovem, porque reconhecem que eles valorizam uma forma de se expressar mais inclusiva.”

Leia também | Alemanha | A controvérsia da linguagem de gênero no jornalismo e na sociedade

O papel das corporações – e o LinkedIn para quem não tem voz

Aumentar e melhorar a representação de mulheres na mídia não é apenas uma responsabilidade da imprensa.

Em primeiro lugar, é necessário que elas alcem posições de comando nas organizações, passando a responder por projetos, áreas ou pela liderança geral.

Em seguida, vem o trabalho do que no meio jornalístico se chama “o outro lado do balcão”: as assessorias de comunicação das empresas, responsáveis por treinar porta-vozes para dialogarem com a imprensa e muitas vezes por designá-los a falar.

Nélio Bilate, fundador da empresa de consultoria NB Heart, observa que em alguns casos, os gestores de comunicação têm um receio injustificado de escalar executivas para entrevistas sob o risco de algo pode sair errado.

Ele admite que executivas que falam pelas empresas muitas vezes sofrem pressões internas exageradas, e relata casos em que isso ocorreu.

Mas defende que ter mulheres como porta-vozes é um elemento vital para as empresas que querem ser vistas como inclusivas e diversas.

Leia também | Edição Especial MediaTalks DEI – Diversidade, Equidade e Inclusão na Mídia

Bilate observa que algumas que não são oficialmente designadas a falar nas organizações em que trabalham encontraram o caminho do LinkedIn para expressar suas ideias sem restrições.

Leia também | Nélio Bilate | ‘LinkedIn é a arma para mulheres que não são porta-vozes se posicionarem’

Representação desafinada de mulheres na música pop

Assim como nem todas as empresas oferecem porta-vozes mulheres para a mídia, setores como o esportivo e até o de entretenimento continuam com uma cobertura de imprensa masculina.

O estudo da consultoria LLYC revelou que mulheres são protagonistas de apenas uma a cada 20 notícias esportivas.

Na música pop internacional, é difícil para um repórter encontrar uma entrevistada em posições mais elevadas, como compositoras e produtoras.

Uma pesquisa publicada em janeiro de 2023 pela Escola Annenberg de Comunicação e Jornalismo da USC (University of Southern California) constatou o predomínio masculino nesse setor, que movimenta bilhões e é sempre destaque no noticiário.

De acordo com o estudo da USC, dos 160 artistas com músicas na parada Hot 100 da Billboard em 2022, 69,4% eram homens, 30% eram mulheres e menos de 1% identificaram-se como não binários.

Dos 451 compositores com músicas na parada em 2022, 85,7% eram homens e 14% eram mulheres.

E apenas oito mulheres trabalharam na produção das músicas mais populares do ano passado nos Estados Unidos.

Leia também | Itália: repórter de TV ganha indenização de torcedor que a apalpou em transmissão ao vivo

Nas redes, mulheres ‘congeladas’ pelo assédio

Redes sociais como o LinkedIn ajudam mulheres a sair da invisibilidade, mas ao mesmo tempo representam um campo minado.

Pesquisas documentam como as mulheres são mais atacadas online do que os homens, com algumas deixando as redes por medo.

Leia também | Dia da Mulher: ONU quer ações para eliminar a ‘pobreza digital’, que exclui meninas e mulheres no mundo

No jornalismo, o estudo mais abrangente sobre o problema chama-se The Chilling, chamando a atenção para o “efeito congelante” que o assédio online tem sobre as profissionais de imprensa.

Mais de 70% das 900 jornalistas entrevistadas relataram ter sofrido ataques pela internet.

Uma em cada dez disse ter abandonado a função, o emprego ou o próprio jornalismo em decorrência da violência online sofrida, prejudicando não apenas suas carreiras, mas o poder do jornalismo crítico e a diversidade de gênero da mídia jornalística.

Algumas preferem não se expor em cargos de visibilidade, como colunistas de opinião ou editoras, fazendo com que a representação de gênero dentro das redações continue desigual. E, em consequência, impacte a representação de mulheres na mídia.

Leia também | Unesco: o que redações e Big Techs devem fazer para mitigar violência online contra mulheres jornalistas

Uma outra pesquisa, feita nos EUA, mostrou que as empresas jornalísticas não estão fazendo o que podem para proteger suas profissionais de ataques online.

O professor Jacob Nelson, da Universidade de Utah, entrevistou 37 jornalistas, dos quais 22 mulheres, que trabalham em posições diversas em órgãos de imprensa dos EUA e Canadá.

Ele constatou que mulheres e pessoas não brancas são mais vulneráveis a ataques, e salientou uma contradição.

De um lado, as empresas jornalísticas incentivam seus profissionais a terem presença ativa nas redes sociais, de forma pessoal e autêntica. De outro, não dão suporte quando há trolagem.

E aplicam mais medidas disciplinares às que se manifestam nas redes de forma considerada inapropriada à luz das políticas internas do que aos homens.

Leia também | Redações precisam fazer mais para defender jornalistas do assédio online, aponta pesquisa

Protegendo mulheres dos dois lados da tela

Lilia Giugni, CEO da organização feminista britânica GenPol, cobra das gigantes de mídia social ações para proteger as mulheres dos dois lados da tela – as usuárias e as funcionárias, principalmente as que trabalham em atividades como moderação de conteúdo, expostas a discurso misógino, imagens de violência sexual e pornografia.

Ela é favorável a reformas como a Lei de Segurança Online que tramita no Parlamento britânico. Mas alerta que as políticas devem classificar as mulheres como um grupo protegido.

Leia também | Opinião | Assédio online: gigantes digitais devem proteger as mulheres dos dois lados da tela

Greta: exemplo de representação estereotipada de mulheres na mídia

Algumas são atacadas, mas não recuam diante da falta de proteção e dos rótulos. O melhor exemplo é Greta Thunberg.

A jornalista Claudia Wallin, que acompanhou a ascensão da jovem líder ambiental na Suécia, analisa o tratamento dado a ela, apresentada tanto na mídia tradicional quanto nas redes sociais como “uma garota histérica, esquisita e transtornada, uma espécie de Greta, a Louca”.

Leia também | ‘Greta, a louca’: se a ativista fosse menino, seria tão atacada na mídia?

Wallin cita a pesquisadora Camilla Nelson, que em um artigo sobre a ativista aponta que o discurso contrário ao que ela prega, de negacionismo climático, está associado a uma forma de identidade masculina fundamentada no capitalismo industrial moderno.

E que ao se insurgir contra as normas políticas, Greta se está desafiando também a visão de mundo de certos tipos de homens – justamente os que a atacam.

E assim vira um grande modelo para as mulheres que não se abatem diante de obstáculos como a invisibilidade na mídia e a representação estereotipada.

A edição especial completa, com entrevistas e análises, pode ser lida aqui.

Esta edição teve o apoio de

![]()